EVITER LES MOISISSURES PAR UNE FINITION CORRECTE

DEUX TYPES

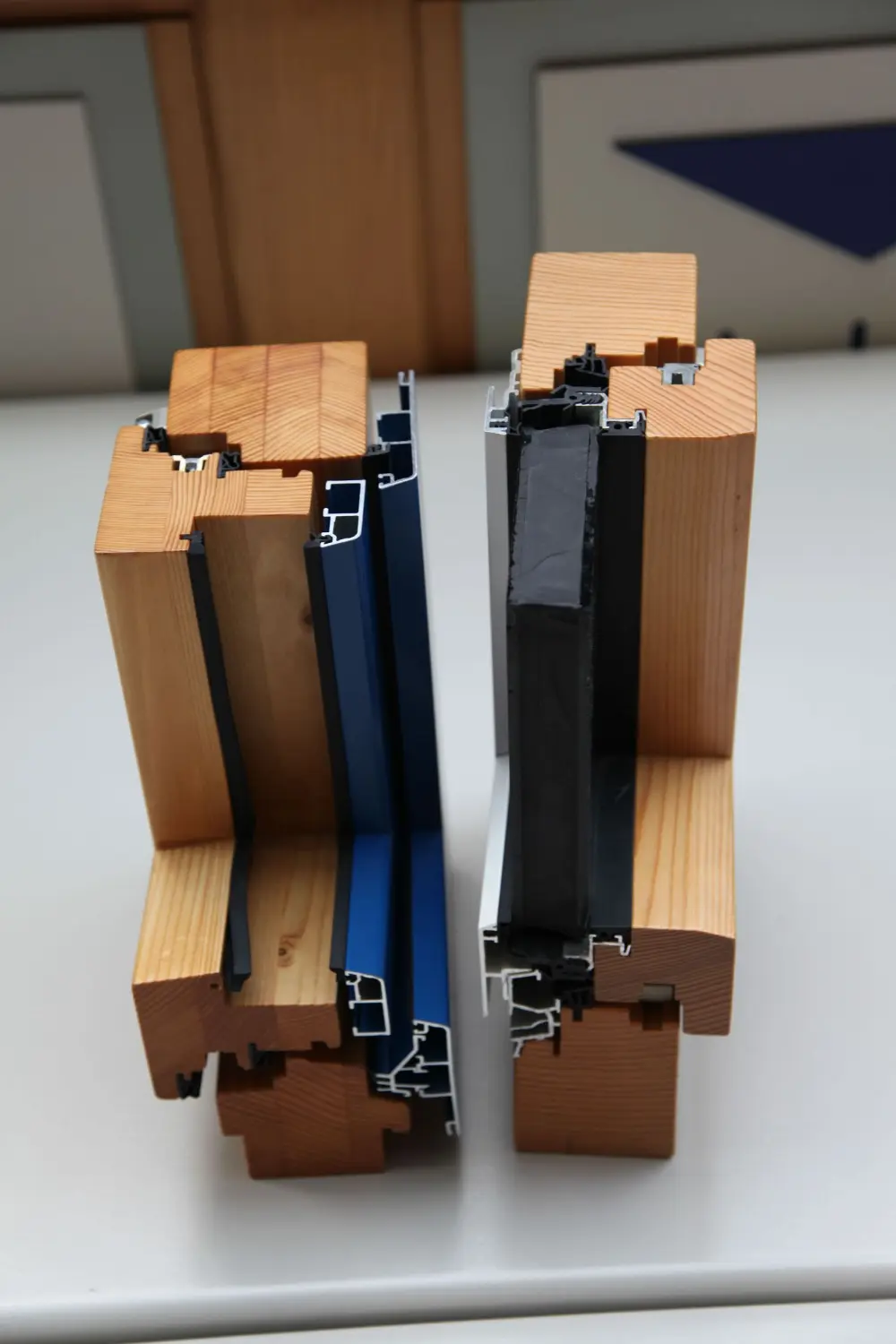

On distingue au sein du groupe des profilés bois-aluminium deux types principaux, à savoir les profilés ventilés et les profilés non ventilés. Les profilés ventilés se reconnaissent au contact réduit et à la couche d'air entre le bois et l'aluminium. Cela permet de maintenir la ventilation et au profilé de sécher constamment. Sur les profilés non ventilés, l'aluminium est directement en contact avec le bois. L'air ne circule pas et ne permet donc pas de sécher le bois. Les profilés les plus répandus sont une combinaison de ces deux types sur laquelle l'aluminium recouvre une grande ou moins grande partie du bois. Le long des zones non couvertes, le bois peut ‘respirer’ et la condensation éventuelle peut sécher. Le pourcentage de couverture de l'aluminium est déterminant pour le risque de moisissure du bois: la couche d'aluminium étant étanche, l'humidité qui s'accumule ne peut pas s'évaporer vers l'extérieur. Si une trop grande partie du profilé est couverte d'aluminium, l'humidité ne pourra être éliminée à temps. Elle s'accumulera et le bois finira par pourrir.

On distingue au sein du groupe des profilés bois-aluminium deux types principaux, à savoir les profilés ventilés et les profilés non ventilés. Les profilés ventilés se reconnaissent au contact réduit et à la couche d'air entre le bois et l'aluminium. Cela permet de maintenir la ventilation et au profilé de sécher constamment. Sur les profilés non ventilés, l'aluminium est directement en contact avec le bois. L'air ne circule pas et ne permet donc pas de sécher le bois. Les profilés les plus répandus sont une combinaison de ces deux types sur laquelle l'aluminium recouvre une grande ou moins grande partie du bois. Le long des zones non couvertes, le bois peut ‘respirer’ et la condensation éventuelle peut sécher. Le pourcentage de couverture de l'aluminium est déterminant pour le risque de moisissure du bois: la couche d'aluminium étant étanche, l'humidité qui s'accumule ne peut pas s'évaporer vers l'extérieur. Si une trop grande partie du profilé est couverte d'aluminium, l'humidité ne pourra être éliminée à temps. Elle s'accumulera et le bois finira par pourrir.

QUE DIT LA NORME?

Il existe pour le secteur un seul document important qui autorise l'évaluation de la dégradation des profilés de fenêtre, à savoir la norme belge NBN EN 13420 de 2011. Elle décrit une méthode-pilote qui permet d'évaluer la dégradation en cas de taux d'humidité normal pour les châssis composés. La norme reste cependant très vague. Elle a une valeur de test pour permettre de comparer les différents types de profilés lors de leur fabrication (initial type testing), et n'a aucune valeur de contrôle de qualité ni d'évaluation des profilés qui ont déjà fait leurs preuves dans la pratique. La norme n'émet aucun critère d'évaluation et n'indique pas de limitation de taux d'humidité. Par ailleurs, ce projet doit encore être longuement testé et se révèle donc peu utile.

ALTERNATIVE

Pour analyser les performances des châssis composés, il faut donc adopter une autre approche. C'est ainsi que l'Université de Gand a décidé de réaliser une étude basée sur des simulations informatiques qui évaluent le risque de condensation dans les profilés composés. Il est important de commencer par bien comprendre les causes de l'apparition de condensation.

LA CONDENSATION FACHE

L'air ne peut contenir qu'une certaine quantité de vapeur d'eau par m³. On parle ‘d'humidité relative’ pour qualifier le rapport entre la quantité de vapeur d'eau présente et la capacité totale de contenance de vapeur d'eau. Si ce taux d'humidité relative atteint 100%, l'air contient donc la quantité maximale d'humidité qu'il peut transporter, et le surplus se condensera en eau liquide. L'air froid peut contenir beaucoup moins d'humidité que l'air chaud et se condensera donc beaucoup plus rapidement. Si l'air chaud refroidit brusquement, il ne pourra subitement plus contenir autant d'humidité et se déchargera du surplus de vapeur d'eau. Lorsque de l'air chaud et humide entre en contact avec une surface froide, on voit apparaître de la condensation, pensez par exemple à la condensation qui apparaît sur le miroir après avoir pris une douche. C'est aussi pour cette raison que l'on installe des pare-vapeur dans les murs des maisons à ossature bois: l'air chaud et chargé d'humidité à l'intérieur se déplace à travers le mur jusqu'à ce qu'il rencontre une surface froide et se condense. La condensation n'apparaît évidemment que là où il y a suffisamment d'humidité. On distingue deux sources d'humidité primaires dans les châssis composés: le taux d'humidité interne et le taux d'humidité de l'air à l'intérieur du bâtiment.

DIFFUSION

DIFFUSION

La plupart des matériaux, y compris le bois, présentent des pores qui abritent de la vapeur d'eau. Cette humidité dite interne est le ‘taux d'humidité à l'équilibre’, ce qui signifie que le taux d'humidité contenu dans le matériaux est en équilibre avec le taux d'humidité de l'air ambiant. Si le taux d'humidité relative de l'air interne augmente et que la quantité d'eau augmente donc, le profilé va absorber l'humidité de l'air ambiant après un certain temps et retrouver son équilibre. Le fait de parler 'd'équilibre' ne signifie pas que le ‘taux d'humidité relative’ est le même partout dans le profilé: suite aux variations de température sur le châssis de l'intérieur vers l'extérieur, le profilé sera plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur. La vapeur contenue dans les pores à l'extérieur contient alors un taux d'humidité relative plus élevé que les pores à l'intérieur, ce qui fait que l'on atteint plus facilement un taux d'humidité relative de 100% et que, par conséquent, la condensation apparaît. Comme la vapeur d'eau se déplace d'un point de vue physique des endroits chauds et humides vers les endroits froids et secs, phénomène que l'on appelle diffusion, on observe à l'intérieur un mouvement de vapeur au cours duquel une grande quantité de vapeur va se condenser à l'extérieur tandis que le profilé à l'intérieur sèche. Outre cette humidité interne, il se peut aussi que l'humidité de l'air intérieur soit absorbée. L'air intérieur chaud et humide, va créer de la vapeur sur le profilé, entraînant un mouvement de vapeur toujours plus fort à travers le profilé.

ALUMINIUM BLOQUE LA VAPEUR

Pour les châssis traditionnels en bois, ce déplacement n'est pas un problème: l'extérieur peut toujours sécher de sorte qu'il n'y a aucun risque d'accumulation. Par contre, si l'on place une finition parfaitement étanche sur le châssis, comme l'aluminium, le processus de séchage ne peut se dérouler normalement. L'aluminium est en effet fermé et ne laisse pas passer la vapeur. De plus, l'aluminium est un excellent conducteur. Il apparaît alors au point de contact entre l'aluminium et le bois une zone qui remplit toutes les conditions pour l'apparition de condensation: il y a beaucoup d'humidité sous la forme de vapeur d'eau, elle ne peut pas être évacuée puisque l'aluminium est étanche et il y fait suffisamment froid pour atteindre un taux d'humidité relative de 100%. Lorsqu'on observe le profilé dans son ensemble, les choses sont plus complexes: outre les zones de contact entre l'aluminium et le bois, il y a aussi plusieurs zones sans contact. On y trouve une fine couche d'air qui permet au profilé de sécher par endroit sans que la condensation ne s'accumule. Comme en général, on relève des zones avec un contact complet entre l'aluminium et le bois et des zones nues, leur rapport rapport sera déterminant pour la capacité de séchage du profilé.

MOISISSURE ET CHAMPIGNONS

Bien que la condensation soit à l'origine de la dégradation des châssis composés, cela ne suffit pas encore comme critère d'évaluation. Ce n'est pas dangereux lorsque de la condensation reste un certain temps prisonnière du châssis, à condition qu'elle puisse rapidement s'évaporer. On peut également se demander si la formation de moisissure très localisée dans un endroit invisible entre l'aluminium et le bois suffit à rendre le châssis impropre à l'utilisation. En général, l'atteinte du bois se déroule en deux phases: une première phase dans laquelle seul des dégâts esthétiques apparaissent à cause de la moisissure et une deuxième phase pendant laquelle la moisissure implique des dégâts structurels au bois. Ces deux phases se distinguent par le taux d'humidité et la température minimale nécessaires. Une moisissure peut apparaître à partir de 20 M% (pourcentage en masse) et de 5 °C, mais le bois ne commencera à pourrir que par un taux d'humidité de 25 M% et par 10 °C. La température peut donc être insuffisante pour le développement de moisissures ou de pourriture, même si les surfaces sont soumises à de la condensation.

UN RECIT COMPLEXE

UN RECIT COMPLEXE

Simulations

Dans le modèle élaboré à l'Université de Gand, on a étudié les différentes exigences auxquelles les châssis composés doivent répondre. Plusieurs simulations ont donc été réalisées pendant lesquelles les profilés ont été soumis à une composition d'air ambiant classique dans une salle de bains, la pièce où l'on relève le taux d'humidité le plus élevé. On a utilisé dans le modèle les paramètres suivants: la quantité d'aluminium qui couvre le bois, l'influence des couches de peintures et de vernis à l'intérieur, et le taux d'humidité initial. Le choix du bois s'est porté sur un bois dur (feuillus) et un bois tendre (conifères).

Résultats

Les courbes ci-dessus et sur la page précédente présentent certains résultats de ces simulations. Les résultats ont démontré l'importance de la quantité d'aluminium et du taux d'humidité initial du profilé: un profilé en bois dur, couvert à 50% d'aluminium et présentant un taux d'humidité initial de 12 M%, remplit tous les critères pour l'apparition de moisissure et de pourriture. Si ce même profilé présente un taux d'humidité initial de 15 M%, il ne les remplit qu'avec une couverture de maximum 30% d'aluminium. Si l'on ne répond pas à cette exigence, la moisissure apparaîtra dès la première année. Pour les profilés en bois tendre, les exigences sont plus strictes: un profilé présentant un taux d'humidité initial de 12 M% suffit justement avec une couverture de 40%. Une couche de peinture à l'intérieur a un effet double: il faudra d'une part plus de temps pour que l'humidité présente dans le bois puisse sécher, et de l'autre, elle ralentira l'absorption de l'humidité de l'air ambiant intérieur. Pourtant, les risques sont plus importants: un profilé en bois tendre, couvert à 60% d'aluminium et peint à l'intérieur, montrera des traces de pourriture endéans la première année. Cette combinaison n'est efficace que pour une couverture à partir de 30%. On peut partir du principe qu'en général, on travaille à partir de bois séché au four, et donc que 15 M% est une valeur maximale pour le taux d'humidité. Pour éviter tout risque de moisissure ou de pourriture, on recommande de ne couvrir qu'un maximum de 30% de la surface extérieure des châssis en bois dur et tendre non traité. Si une détérioration esthétique entre le bois et l'aluminium est acceptable, on peut aller jusqu'à un maximum de 50%. Une couche de peinture à l'intérieur permet d'assouplir ou de renforcer cette exigence, en fonction de la résistance à la diffusion de la peinture. Même pour les profilés dits isolants, auxquels on intègre une couche de liège ou de polyuréthane, la prudence est de mise. Une étude de l'Université de Gand se penche sur leur cas. Suite à la grande diversité de châssis, il est difficile d'émettre des directives spécifiques. En cas de doute, il est toujours préférable de soumettre le profilé à une évaluation numérique individuelle.