Cinq conseils pour un reseau de chaleur performant

Le chauffage collectif se repand de plus en plus dans notre pays

Les réseaux de chaleur et autres formes de chauffage collectif sont en plein essor en Belgique. Nous suivons ainsi, avec quelques décennies de retard, l’exemple des pays scandinaves, où les réseaux de chaleur sont la norme dans la plupart des villes et même dans une bonne partie des communes. Ruben Vos, spécialiste en matière de réseaux de chaleur chez Hysopt NV/SA, cite 5 clés pour obtenir un réseau de chaleur performant.

1 | Equilibrage hydraulique? Uniquement sur la sous-station

Contrairement à la distribution de chaleur dans les bâtiments tertiaires, comme les hôpitaux et les universités, l’équilibrage hydraulique jusqu’aux stations de dégagement n’est pas nécessaire dans le cas du réseau de chaleur. Nous osons même aller plus loin en affirmant qu’il n’y a pas besoin d’installer des valves de réglage dans ces conduites de distribution.

Le débit de conception dans chaque conduite est, en effet, le résultat de l’addition de différentes capacités avec l’utilisation de simultanéités. La somme arithmétique des débits de conception individuels n’est donc plus juste. L’équilibrage hydraulique de ces débits de conception est, de ce fait, impossible.

Indépendant de la pression

La régulation de débit réelle est réalisée dans la sous-station et par extension dans les stations de livraison dans le cas des bâtiments non résidentiels. Cette régulation de débit doit toutefois être indépendante de la pression, soit avec un régulateur à pression différentielle (DPCV – differential pressure control valve), soit avec une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV – pressure independent control valve). L’équilibrage hydraulique est donc bel et bien nécessaire, mais uniquement sur la sous-station et sur la pression au lieu du débit.

2 | Sous-station directe si cela est possible et indirecte s’il le faut

Nous nous penchons ici sur l’application ou non d’une séparation hydraulique pour la production de chauffage central (CC) dans les habitations raccordées. Ce choix est généralement fait à un stade précoce du processus de conception sans réfléchir à toutes les conséquences. On y revient rarement plus tard dans le processus de conception. Il est important, lors du choix, de bien connaître les avantages et les inconvénients, ainsi que le domaine d’application des deux.

Différence de prix

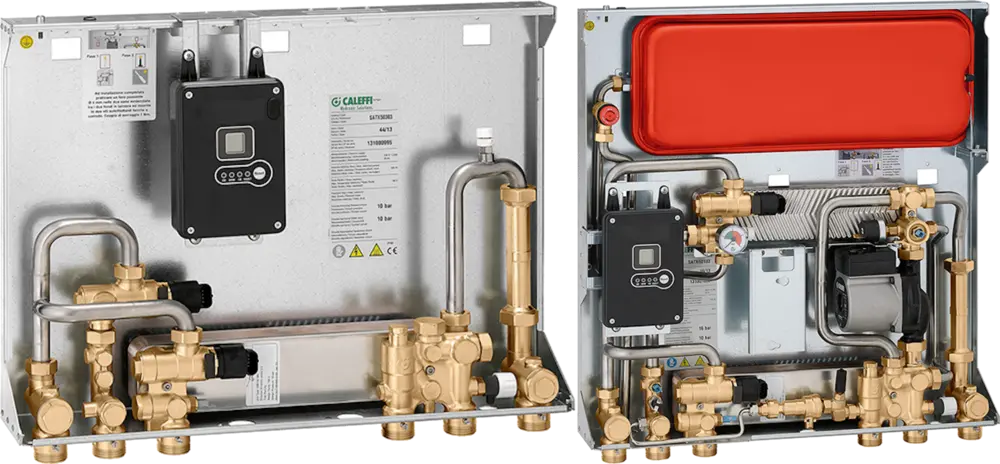

Commençons par la différence de prix. Il y a une différence de prix importante entre un modèle comparable avec ou sans séparation hydraulique pour le chauffage central. La raison est très simple: la sous-station indirecte possède un grand nombre de composants supplémentaires comme un échangeur thermique, une pompe de circulation, un vase d’expansion, etc. (voir figure 1).

Comme les sous-stations sont nombreuses dans un réseau de chaleur, la différence de prix peut avoir un sérieux impact sur la faisabilité d’un réseau de chaleur, sur le business case de l’investisseur et surtout sur le caractère abordable de la chaleur consommée par les clients.

Coûts

Pour permettre aux réseaux de chaleur de vraiment percer en Belgique, ils devront devenir compétitifs avec les chaudières à gaz individuelles, en vue d’une différence aussi minime que possible. Si la sous-station, qui est au final un composant petit mais beaucoup utilisé dans un réseau de chaleur, est déjà quasiment aussi chère qu’une chaudière à gaz, le business case devient vite compliqué.

Le coût d’entretien annuel est également sensiblement plus élevé dans le cas d’une variante indirecte. Mieux encore: avec la sous-station directe, un entretien annuel ou biennal n’est plus indispensable, vu qu’elle contient nettement moins de composants sensibles à l’entretien, comme un vase d’expansion. Un avantage concurrentiel pour le réseau de chaleur par rapport à la chaudière à gaz individuelle.

Basse température

Outre l’impact net sur le capital nécessaire, le coût d’entretien comme le coût de réparation, une sous-station directe offre encore un avantage supplémentaire.

Les températures de conception comme de service peuvent être abaissées de quelques degrés Celsius. Surtout lors de l’implémentation de pompes à chaleur, de chaleur résiduelle et autres sources de chaleur à basse température, cela peut faire une différence.

"Pour permettre aux reseaux de chaleur de vraiment percer en Belgique, ils devront devenir competitifs avec les chaudieres a gaz individuelles. Si la sous-station est aussi coûteuse qu'une chaudière à gaz, l'histoire devient vite difficile"

Sous-station indirecte

Quand utilise-t-on donc une sous-station indirecte? La sous-station indirecte assure une séparation hydraulique entre le réseau de chaleur et l’installation domestique. Cela est important dans deux applications: les constructions hautes et les réseaux de chaleur à grande échelle. Dans le premier cas, la pression statique peut trop augmenter. De ce fait, les radiateurs aux étages inférieurs doivent en particulier supporter une pression de service trop élevée.

Il existe différents radiateurs à panneaux avec une pression de service maximale de 10 bars. Les immeubles à appartements jusqu’à environ 16 étages sont ainsi dotés de sous-stations directes. Les radiateurs décoratifs ont généralement une pression de service moindre et il faudra donc dans certains cas se tourner plutôt vers une sous-station indirecte.

Fuites possibles

Autre argument cité pour justifier le choix de sous-stations indirectes: les fuites possibles dans un circuit de chauffage central chez le client du réseau de chaleur. Dans le cas d’une sous-station indirecte, cela n’a pas d’impact sur le maintien de la pression et le fonctionnement du réseau de chaleur.

Avec une sous-station directe, cela peut être le cas. Une petite fuite sera compensée par l’ajout d’eau à l’aide du système de maintien de pression dans la chaufferie ou dans la sous-station dans le cas d’un réseau primaire et secondaire.

Une grosse fuite peut toutefois mettre une partie du réseau de chaleur – ou même le réseau complet – hors service. Ce risque est inhérent à une sous-station directe. Notons ici que seule une rupture de conduite peut causer une perte d’eau suffisamment importante et que dans la pratique, cela survient très rarement.

Qualité de l’eau

Un dernier argument en faveur d’une séparation hydraulique est la qualité de l’eau. Il est possible que le gestionnaire du réseau de chaleur ne veuille pas voir sa responsabilité engagée pour la qualité de l’eau dans les circuits de chauffage central de ses clients respectifs.

On peut le comprendre mais il faut savoir que le gestionnaire du réseau de chaleur est de toute façon concerné par ce risque, vu que cela a aussi un impact sur la durée de vie de la sous-station (indirecte) et sa performance en cas de blocage. Si la qualité de l’eau peut être surveillée et corrigée de manière centrale, cela se solde généralement par une qualité de l’eau meilleure que celle des petites installations domestiques. Lors des petites installations, la qualité de l’eau n’est habituellement pas suivie et le dimensionnement ou la mise en service du vase d’expansion peut être incorrect.

Nous connaissons des ESCO qui prennent donc volontiers ce risque calculé et ne sont que trop contentes d’assumer la responsabilité pour la qualité de l’eau, en échange des avantages en résultant. Lors du raccordement de bâtiments existants, il peut régner une certaine confusion concernant la compatibilité de différents matériaux utilisés dans le circuit de chauffage central et/ou la pression de service maximale. Dans ce cas, une sous-station indirecte se justifie plus rapidement.

3 | Optez pour un dimensionnement de conduites progressif

Nous ne pouvons évidemment pas parler de réseaux de chaleur sans aborder le dimensionnement des conduites. Les canalisations représentent un quart, voire la moitié de l’investissement dans un réseau de chaleur et la dimension des conduites a donc un sérieux impact sur ce dernier. Elle influence aussi le coût opérationnel, vu que de plus grandes conduites perdent également plus de chaleur.

Avant d’en arriver à la sélection des conduites, penchons-nous d’abord sur le sur-dimensionnement. Il résulte d’une accumulation de sur-estimations et de marges avant même d’en arriver à la sélection des conduites.

Lors de l’estimation de la demande de chaleur maximale, nous conseillons dans le cas de bâtiments existants d’utiliser un maximum les données de mesure et factures de gaz disponibles, au lieu de se baser sur une chaufferie existante déjà sur-dimensionnée.

Dans le cas d’une nouvelle construction, il s’agit d’estimer correctement la demande de chaleur et de prendre ici les gains de chaleur internes en considération. Pour l’eau chaude sanitaire, il est important d’appliquer correctement la bonne simultanéité.

Il est, enfin, également important d’utiliser la bonne température de retour pondérée pour le calcul du débit maximal dans chaque conduite. Souvent, une valeur delta-T fixe de 20 ou 30 °C est utilisée mais cette méthode est incorrecte. La valeur delta-T de conception n’est, par ailleurs, pas un ‘choix de conception libre’, mais dépend de la taille de l’échangeur thermique et de la température d’amenée.

Sélection des conduites

Après la détermination des débits maximaux corrects, nous en arrivons à la sélection des conduites. Ici, nous voulons encourager le concepteur d’un réseau de chaleur à aller un peu plus loin que la norme NBN EN10255 standard pour la sélection des conduites.

Il faut aussi regarder le coût du cycle de vie total pour une sélection optimale. La figure 2 illustre une telle analyse pour une conduite enterrée. Comme le montre la figure, un optimum est atteint au niveau du coût du cycle de vie. Une combinaison de différents aspects.

Pour les conduites dans un bâtiment, et surtout les dérivations finales, ce point se situera ailleurs en raison d’un facteur de charge moins élevé.

4 | Maintenir chaud, mais pas trop chaud

La fonction de maintien à température est un de ces petits facteurs-clés auxquels on réfléchit peu durant la conception et la mise en service mais ayant un sérieux impact sur la performance d’un réseau de chaleur. Sans simulation poussée, on tâtonne dans l’obscurité quand on veut prendre la bonne décision concernant l’application ou non d’une fonction de maintien à température et la manière de la réaliser.

Pourquoi?

Le pourquoi de la fonction de maintien à température est évident: malgré une isolation poussée, l’eau dans les ramifications du réseau de chaleur se refroidit quand il n’y a pas de consommation. Surtout lors de l’utilisation d’eau chaude sanitaire, cela peut se traduire par des temps d’attente excessifs. Un temps de réaction acceptable pour l’eau chaude est fixé à maximum 60 secondes.

Gardez les conduites aussi petites et courtes que possible

Il s’agit donc de garder les conduites, surtout les dernières ramifications du réseau de chaleur, aussi petites et courtes que possible (en tenant évidemment compte des chutes de pression respectives). Cela réduira le besoin de fonction de maintien à température. Ensuite, une stratégie de maintien à température bien étudiée doit être appliquée.

Si prévoir un déversement thermostatique aux extrémités des ramifications, par exemple le bout de la colonne montante dans un immeuble à appartements ou le bout de la rue, suffit, la préférence va clairement à cette option. Ici, on évite donc que toutes les ramifications doivent être maintenues à température.

Optimisation des reseaux de chaleur avec un logiciel

Les réseaux de chaleur introduisent un certain nombre de complexités supplémentaires dans la conception. Chaque petite erreur est amplifiée et risque d’altérer la performance du réseau de chaleur. C’est pourquoi nous n’insisterons jamais assez sur le principe ‘first time right’ pour le développement de réseaux de chaleur.

Hysopt souhaite fournir ici une solution avec les capacités de conception et de simulation de son logiciel.

En 2019, le logiciel a encore été étendu avec une série de fonctionnalités, spécifiquement pour la conception et l’optimisation de réseaux de chaleur, de la phase de faisabilité à la phase opérationnelle.

Déversement thermostatique

Le dimensionnement et la mise en service corrects du déversement thermostatique sont ici cruciaux. Seule une simulation dynamique peut apporter une réponse.

Si les ramifications vers la sous-station sont trop longues et/ou ont un diamètre de conduites trop grand, ce qui se traduirait par un temps d’attente trop long en raison du volume d’eau de cette ramification, il faut avoir recours à une fonction de maintien à température dans la sous-station.

Elle est généralement liée directement au point de réglage de la production d’eau chaude sanitaire mais dans certaines sous-stations à commande électronique, elle peut encore être optimisée, par exemple avec une programmation ou un self-learning. Il y a ici d’énormes différences entre les différents appareils. Les meilleurs appareils présentent une température de retour moyenne de moins de 40 °C à un débit moyen de 5 litres/heure. La BESA Standard for HIUs britannique décrit un protocole de test pour le test objectif des sous-stations et la quantification de leur performance.

Résultats de simulation

La figure 3 montre les résultats de simulation de 3 stratégies de maintien à température différentes.

La première assure un confort optimal avec une disponibilité immédiate d’eau chaude sanitaire mais au détriment du rendement (34% de perte de distribution).

Les optimisations entraînent une augmentation minimale du temps d’attente pour l’eau chaude sanitaire, mais réduisent fortement les pertes de distribution (respectivement 22% et 15%). Avec les deux optimisations, le temps de réponse de 60 secondes est largement atteint.

Il ne faut pas sous-estimer l’impact de la fonction de maintien à température sur le rendement du réseau de chaleur.

5 | Mesurer pour savoir

Les facteurs ci-dessus pèsent sur le coût d’investissement et d’entretien (sous-station directe versus indirecte) et le coût énergétique (fonction de maintien à température et équilibrage hydraulique). Quelques autres coûts opérationnels encore pèsent ou peuvent peser aussi lourdement sur le business case d’un réseau de chaleur. Le comptage et la collecte de données en font par exemple partie.

Lecture automatique

Comme le stipule l’Energy Efficiency Directive 2012 de l’UE, chaque fournisseur de chaleur est obligé de mesurer la consommation de chaque consommateur avec un calorimètre et d’envoyer chaque année une facture correcte et claire sur la base de cette consommation.

Strictement parlant, il ne doit donc y avoir qu’un seul relevé de compteur par an et cela pourrait se faire via une inspection. Cela demande toutefois énormément de travail et n’offre pas de garantie suffisante pour la détection correcte et précoce d’une défaillance possible du calorimètre (frauduleuse ou non).

La solution réside donc dans la lecture automatique des compteurs avec un système de collecte des données.

Système à protocole ouvert

Ce que nous conseillons ici, c’est d’opter pour un système à protocole ouvert, afin que le choix du hardware ne lie pas le gestionnaire du réseau de chaleur à un fournisseur spécifique pour les remplacements futurs et à un fournisseur de service spécifique pour la lecture et le traitement des données. La solution se trouve dans le M-bus, un protocole européen spécifiquement conçu pour la lecture de compteurs.

Il y a clairement de la place pour les fournisseurs de service pour fournir ce service – la lecture et le traitement de données de compteurs – aux gestionnaires de réseau de chaleur.

Le gestionnaire de réseau de chaleur doit toutefois veiller à ce qu’il reste de la place pour la compétition. Le choix du hardware pour la lecture automatique à un stade précoce de la conception peut exclure en partie ou complètement une compétition future.

A propos de l’auteur

En tant qu'étudiant, Ruben Vos a co-initié le projet de réseau de chaleur à Eeklo en 2011 et, ce faisant, s'est également passionné pour les réseaux de chaleur.

Dans le secteur du chauffage urbain de Londres, il a eu l'occasion d'acquérir une expérience pertinente dans ce domaine.

En Belgique, il veut poursuivre cette passion chez Hysopt. Dans ce cas, Vos veut utiliser le logiciel Hysopt pour aider à construire des réseaux de chaleur de haute qualité en Belgique et aux Pays-Bas.