Un réseau de chaleur: comment ça marche?

Les réseaux de chaleur trouvent de plus en plus leur place dans nos villes, comme solution pour chauffer durablement les habitations de manière collective. Par ailleurs, si vous construisez ou rénovez, vous êtes tenu de respecter une part obligatoire d'énergie renouvelable. Dans ce cas, le raccordement de votre maison à un réseau de chaleur peut être une bonne solution. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et pourquoi s'y raccorder?

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur?

Central et à grande échelle

Un réseau de chaleur est une alternative durable au chauffage classique. Le principe est simple : l’eau est chauffée de manière centrale puis distribuée, via un réseau de conduites bien isolées, vers différents bâtiments. Là, elle transmet sa chaleur au circuit de chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’usager via une sous-station. L’eau refroidie retourne ensuite vers la source de chaleur pour être réchauffée à nouveau.

La source de chaleur

D’une certaine manière, on peut comparer un réseau de chaleur au système de chauffage d’une habitation, mais à une échelle bien plus grande. Alors que, chez les particuliers, la source est une chaudière à condensation au gaz ou une pompe à chaleur, un réseau de chaleur fonctionne avec une centrale biomasse, une usine d’incinération des déchets ou une autre source thermique. La géothermie peut également être utilisée : la chaleur est alors extraite en profondeur du sous-sol (parfois jusqu’à 2 km).

De plus, des flux résiduels industriels peuvent servir de source de chaleur. On peut penser, par exemple, à la chaleur dégagée par la production d’acier, les centrales électriques ou l’industrie alimentaire. Souvent, cette chaleur est aujourd’hui perdue dans l’air ou l’eau, alors qu’elle peut être parfaitement réutilisée dans un réseau de chaleur. Ainsi, un flux de déchets devient une ressource énergétique précieuse.

Des technologies durables comme de grands chauffe-eaux solaires ou des pompes à chaleur collectives peuvent également être intégrées. Les réseaux de chaleur ne sont donc pas figés à un type de source unique, mais évoluent avec les innovations et la disponibilité des énergies locales.

Le réseau de conduites

Les conduites d’un réseau de chaleur sont d’une tout autre dimension que celles d’un simple système de chauffage. Elles peuvent s’étendre sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. L’eau chaude circule sous haute pression (jusqu’à 40 bars) et à des températures pouvant atteindre environ 130 °C selon la source. Grâce à l’isolation, très peu de chaleur se perd en chemin.

Les réseaux de chaleur évoluent avec les nouvelles innovations et la disponibilité des énergies locales

Différentes formes

Les réseaux de chaleur existent sous différentes formes et tailles. Une petite variante se trouve, par exemple, dans les immeubles d’appartements, où une chaufferie centrale alimente plusieurs logements. Lorsqu’on parle de réseaux de chaleur en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, il s’agit généralement de grands réseaux urbains.

Un exemple connu est le réseau de chaleur de Fluvius à Kuurne et Harelbeke, qui utilise la chaleur résiduelle d’une usine d’incinération des déchets. Ailleurs en Belgique, d’autres projets émergent : à Anvers, la chaleur résiduelle de l’industrie est exploitée. À Louvain, des études de faisabilité et des projets pilotes sont en cours dans des quartiers résidentiels et de nouveaux développements, notamment via des coopératives énergétiques. Ainsi naissent des combinaisons intelligentes de flux locaux et d’approvisionnement collectif en chaleur.

Que sont les avantages?

Les réseaux de chaleur présentent de nombreux avantages:

- Durabilité: ils utilisent de la chaleur résiduelle ou des sources renouvelables, ce qui réduit les émissions de CO₂.

- Tranquillité d’esprit: les habitants et entreprises n’ont plus besoin de chaudière individuelle, de cheminée ou d’installation complexe. Cela signifie moins d’entretien, moins de risques de panne et une garantie de disponibilité de la chaleur.

- Flexibilité: les réseaux de chaleur peuvent, au fil du temps, combiner différentes sources thermiques et intégrer de nouvelles technologies. Ainsi, un réseau peut aujourd’hui fonctionner grâce à la chaleur industrielle résiduelle et, demain, être complété par la géothermie ou des pompes à chaleur à grande échelle.

- Efficacité: comme la chaleur est produite et distribuée à grande échelle, moins d’énergie est perdue. De plus, des sources autrement inutilisées, comme la chaleur industrielle ou celle des centres de données, sont mises à profit.

Pour les villes et communes, les réseaux de chaleur constituent en outre un outil pour atteindre les objectifs climatiques et améliorer la qualité de l’air.

Les réseaux de chaleur en Belgique

Alors que les réseaux de chaleur sont déjà bien implantés en Scandinavie et aux Pays-Bas, la Belgique n’en est qu’au début de son développement. Les gouvernements flamand et bruxellois soutiennent leur déploiement, notamment via des subventions et des cadres politiques. En Wallonie, des initiatives autour de la géothermie et de la chaleur industrielle résiduelle sont également en cours.

Cinq générations de réseaux de chaleur

Un réseau de chaleur ne ressemble pas à un autre. La source de chaleur, la pression d'alimentation, la longueur du réseau de canalisations ...: tout peut différer. La principale distinction se fait sur la base de la température d'alimentation. Ainsi, les réseaux de chaleur sont divisés en cinq générations:

- première génération: réseaux de chaleur avec une température d'approvisionnement élevée (> 100 °C), par exemple les réseaux de chauffage urbain des années 1980;

- deuxième génération: réseaux de chaleur avec des températures d'approvisionnement allant jusqu'à 80 °C;

- troisième génération: chaufferies centrales à 65 °C, suffisantes pour fournir de l'eau chaude sanitaire en toute sécurité dans un immeuble d'habitation;

- quatrième génération: la chaleur est à une température suffisante pour chauffer la maison via un système de chauffage par le sol, mais insuffisante pour l'eau chaude sanitaire (on peut dire jusqu'à -35 °C);

- cinquième génération: la température est si basse qu'elle ne permet pas de chauffer directement une maison (c'est-à-dire même pas par le biais d'un chauffage par le sol), mais elle est plus élevée que l'environnement extérieur, ce qui permet à une pompe à chaleur d'atteindre un SCOP élevé. Il est souvent possible de l'utiliser également pour le refroidissement passif en été.

Qui est impliqué dans un réseau de chaleur?

Il n'y a pas de formule fixe pour le démarrage ou l'exploitation d'un réseau de chaleur. L'initiative peut être prise par différentes parties et nécessite généralement une coordination approfondie entre les autorités municipales, les développeurs de projets, les sociétés intercommunales, l'industrie, les investisseurs privés, etc.

Du réseau de chaleur à l’installation intérieure

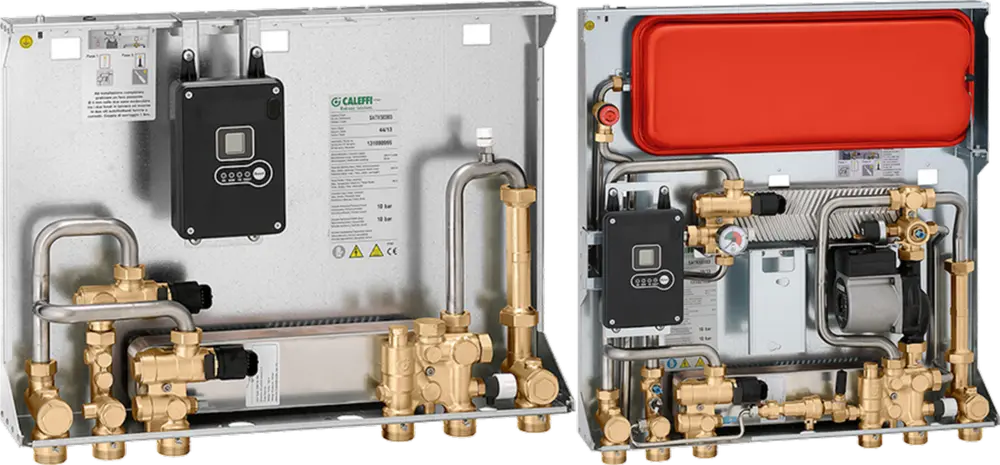

Le transfert de chaleur du réseau de chaleur vers l’installation intérieure s’effectue au moyen d’une sous-station ou d’un module de livraison. Cet appareil compact assure la connexion entre le réseau de chaleur d’une part, et l’installation domestique d’autre part.

La plupart du temps, le module de livraison contient deux échangeurs de chaleur à plaques : un pour l’eau chaude sanitaire et un pour le chauffage des locaux. La chaleur est ensuite distribuée dans le logement, comme dans une installation classique, via des radiateurs, un chauffage par le sol ou mural, et peut être facilement réglée au moyen d’un thermostat. Dans les systèmes mixtes, par exemple une combinaison de radiateurs et de chauffage par le sol, des échangeurs supplémentaires peuvent être prévus afin que chaque circuit dispose de sa propre température.

La sous-station sert également de séparation hydraulique : elle maintient la pression et la température du réseau de chaleur séparées de celles de l’installation intérieure, conçue pour des valeurs plus basses. De plus, les modules de livraison modernes sont équipés de systèmes numériques de mesure et de régulation, ce qui permet un suivi simple de la consommation et limite l’entretien au minimum.

Un réseau de chaleur a besoin de gros consommateurs pour garantir la demande de base

Où peut-on se raccorder à un réseau de chaleur?

Les réseaux de chaleur ne se trouvent pas partout. Une condition importante pour leur mise en place est la présence d’une demande de chaleur suffisante à proximité d’une source de chaleur adaptée. Ainsi, l’investissement dans le réseau peut être justifié. On se réfère souvent à la densité linéaire de chaleur : la quantité de demande de chaleur par mètre linéaire de conduite. Comme valeur indicative, on retient généralement au moins 2,5 MWh par mètre et par an, bien que des réseaux à plus faible densité puissent aussi être rentables lorsqu’un soutien politique ou des subventions sont disponibles.

Comme les gros consommateurs assurent la demande de base, les réseaux de chaleur ne sont généralement pas construits uniquement pour des logements, mais aussi pour des hôpitaux, des écoles, des immeubles de bureaux ou l’industrie. Les habitations situées à proximité d’un réseau de chaleur existant ou en projet peuvent souvent être raccordées, dans la mesure où la capacité le permet.

En l’absence de source de chaleur dans votre région, le raccordement est généralement irréalisable : le coût des conduites longues serait trop élevé. Les pertes de transport sont limitées grâce à l’isolation, mais la construction de kilomètres de conduites supplémentaires reste coûteuse. Vous pouvez vérifier si votre logement se situe suffisamment près d’un réseau de chaleur (existant ou futur) auprès de votre gestionnaire de réseau ou de votre autorité locale, qui mettent souvent à disposition des plans et des cartes thermiques.

Source: Sanilec