GROS IMPACT DE LA CHARGE HORIZONTALE SUR LA STABILITE DE L'OSSATURE BOIS

La construction légère exige une attention spéciale pour la résistance au contreventement

Chaque bâtiment construit doit pouvoir résister aux forces agissant dessus, du propre poids à la charge d'utilisation et à l'impact de phénomènes naturels comme la neige, le vent et, à certains endroits, les tremblements de terre. Il s'agit là d'une exigence logique, s'appliquant aux constructions en béton comme en acier et en bois. Les implications pratiques et structurelles ne sont toutefois pas les mêmes pour toutes ces constructions. La construction à ossature bois est p.ex. une méthode dans le cadre de laquelle le poids propre reste limité, mais très sensible, à cause de cette légèreté, aux charges horizontales comme celle du vent.

Chaque bâtiment construit doit pouvoir résister aux forces agissant dessus, du propre poids à la charge d'utilisation et à l'impact de phénomènes naturels comme la neige, le vent et, à certains endroits, les tremblements de terre. Il s'agit là d'une exigence logique, s'appliquant aux constructions en béton comme en acier et en bois. Les implications pratiques et structurelles ne sont toutefois pas les mêmes pour toutes ces constructions. La construction à ossature bois est p.ex. une méthode dans le cadre de laquelle le poids propre reste limité, mais très sensible, à cause de cette légèreté, aux charges horizontales comme celle du vent.

CHARGE

Forces verticales et horizontales

On peut dire en général que des forces verticales et horizontales agissent sur chaque construction. La charge verticale englobe notamment le poids propre de la construction, la charge d'utilisation et la charge de la neige, tandis qu'en Belgique, la charge horizontale consiste principalement en la charge du vent.

Pour garantir la stabilité, tous ces aspects doivent être pris en compte dans la conception d'une construction, sachant que les charges verticales sont transférées via les murs et les colonnes vers les fondations et les charges horizontales via les murs de contreventement.

Eurocodes

Le rôle exact des différentes charges dans la conception est défini dans les Eurocodes, les normes européennes pour le dimensionnement des bâtiments. Les Eurocodes 0 et 1 reprennent ainsi notamment les valeurs de calcul pour la charge d'utilisation, de la neige et du vent, ainsi que les différents facteurs de sécurité et de combinaison devant être pris en considération pour calculer la charge de conception totale.

La résistance de la construction et de ses éléments distincts doit également être calculée sur la base des Eurocodes. Pour la construction à ossature bois, on s'en réfère à l'Eurocode 5. Il reprend les valeurs et formules pour calculer la résistance de conception des éléments en bois et de leurs assemblages.

Stabilité

Il va de soi que pour garantir la stabilité d'une construction, la résistance calculée doit être supérieure à la charge totale. Concernant les charges verticales, la construction à ossature bois a déjà l'avantage qu'il s'agit d'une construction légère, avec donc un poids propre limité. Mais cette légèreté peut aussi être un handicap pour l'ensemble, notamment pour ce qui est de la charge horizontale. Contrairement à la plupart des systèmes de construction classiques, avec des murs ayant une grande rigidité et une bonne résistance aux forces horizontales, les murs d'une construction à ossature bois ont, en effet, tendance à se déformer dans le plan sous l'influence de forces horizontales.

Dans le cas de ces systèmes, la résistance au contreventement constitue dès lors un point crucial, au niveau de la conception comme de l'exécution.

PRINCIPE DES MURS DE CONTREVENTEMENT

La faculté d'une construction de résister ou non aux forces horizontales agissant dessus est déterminée sur la base du principe des murs de contreventement. Ce sont des murs ayant pour fonction de technique de stabilité de dévier les forces du vent vers les fondations. Pour satisfaire au critère de stabilité, il faut veiller à ce qu'il y ait minimum trois axes, ne pouvant en outre pas être tous parallèles. Le nombre de murs de contreventement nécessaire dans une construction à ossature bois, ou plus précisément le nombre de mètres courants de mur de contreventement, doit être calculé selon l'Eurocode 5. En principe, cela implique des calculs spécifiques et complexes, mais pour déjà faire une estimation du nombre de murs dans la phase du prédimensionnement, dans certains cas, on peut aussi utiliser une règle pratique simplifiée.

Règle pratique

L'ancienne STS 23 (Construction en bois), une spécification technique datant de 1978, prévoyait déjà une règle pratique permettant de déterminer le nombre de murs de contreventement dans une construction à ossature bois.

L'ancienne STS 23 (Construction en bois), une spécification technique datant de 1978, prévoyait déjà une règle pratique permettant de déterminer le nombre de murs de contreventement dans une construction à ossature bois.

Comme cette règle autorisait cependant de nombreuses différences d'interprétation, le Centre Technique de l'Industrie du Bois (CTIB) a proposé en 2013 une version alternative, basée sur les résultats d'une recherche prénormative approfondie.

Cette nouvelle version comprend un graphique (figure 1), sur la base desquels le nombre nécessaire de mètres courants de mur de contreventement peut être déduit en fonction de la hauteur du bâtiment et de la résistance au contreventement spécifique des murs. Pour cela, on détermine un facteur ß, qui doit ensuite être multiplié par la largeur du mur exposé au vent.

Lors de l'application de la règle pratique, il faut toutefois tenir compte d'un certain nombre de points. En premier lieu, on part de murs ancrés qui ont, en outre, tous la même résistance au contreventement. En deuxième lieu, on suppose que les murs sont répartis uniformément dans le bâtiment et qu'il y a aussi une répartition égale en matière de la longueur. La hauteur du bâtiment doit, enfin, être déterminée correctement: pour les toits plats, il s'agit de la hauteur de la rive de toiture et pour les toits en pente, de la hauteur du faîte.

ANCRER OU PAS?

Il ressort, en effet, d'expériences que la résistance au contreventement et la rigidité de murs non ancrés sont nettement moindres et que ces murs faillissent d'une autre manière. L'effet de la liaison entre le mur et le sol est autrement dit important, surtout dans le cas de murs courts. Un mur peut être ancré de différentes manières:

Il ressort, en effet, d'expériences que la résistance au contreventement et la rigidité de murs non ancrés sont nettement moindres et que ces murs faillissent d'une autre manière. L'effet de la liaison entre le mur et le sol est autrement dit important, surtout dans le cas de murs courts. Un mur peut être ancré de différentes manières:

- Tie-down : l'option la plus courante consiste à réaliser des tie-downs au niveau du premier et du dernier montants, aussi appelés les montants directeurs. Ces ancrages assurent une liaison directe entre les fondations et les montants en question. Il ne peut, de ce fait, quasiment pas y avoir de mouvement vertical entre la lisse inférieure et les montants directeurs. En général, on utilise pour cela des ancrages en deux parties, dont une partie est intégrée dans le mur à l'usine et dont l'autre est ancrée dans la fondation sur le chantier. La liaison entre les deux parties est réalisée au moyen de vis autotaraudeuses. Il est essentiel ici que la fondation et les montants soient réellement reliés directement. Des tiges filetées reliant la lisse inférieure à la fondation ne sont pas considérées comme un tie-down ou un ancrage.

- Charge permanente : au lieu de prévoir des ancrages, on peut aussi décider de doter les montants directeurs d'une charge permanente.

- Entretoisements transversaux : la présence d'entretoisements et de murs transversaux peut avoir une influence sur l'ancrage. On fait encore des études sur son impact précis.

Bien que cela soit toujours encouragé, il n'est pas obligatoire d'utiliser des murs de contreventement. S'il y a suffisamment de murs de contreventement ou que la résistance au contreventement de ces murs est suffisante, la liaison normale entre le montant et le sol peut bel et bien suffire.

FACTEURS D'INFLUENCE SUR LA RESISTANCE AU CONTREVENTEMENT

Lorsqu'un mur est soumis à une force dans son plan, il a tendance à tourner et à se déformer. La mesure dans laquelle le mur peut y résister, est appelée résistance au contreventement. Elle est exprimée en kN/1,20 m et dépend de différents facteurs. Comme on peut le voir sur les graphiques de la règle pratique, la résistance au contreventement joue un rôle crucial pour la détermination du nombre minimum de mètres courants de mur de contreventement.

Lorsqu'un mur est soumis à une force dans son plan, il a tendance à tourner et à se déformer. La mesure dans laquelle le mur peut y résister, est appelée résistance au contreventement. Elle est exprimée en kN/1,20 m et dépend de différents facteurs. Comme on peut le voir sur les graphiques de la règle pratique, la résistance au contreventement joue un rôle crucial pour la détermination du nombre minimum de mètres courants de mur de contreventement.

Géométrie

On peut dire en principe que les murs plus longs réalisent aussi de meilleures performances en matière de résistance au contreventement. Les murs de moins de 600 mm ne peuvent déjà pas être pris en compte dans les calculs.

Montants

La classe de résistance du bois utilisé a un impact sur la résistance au contreventement du mur. On opte idéalement pour du bois massif avec un label de conformité CE et une classe de résistance C18 ou meilleure. Dans la plupart des cas, la section des montants et leur écartement ne jouent pas de rôle.

Ces aspects ne sont déterminants que lorsque le panneautage est posé en appareil de maçonnerie - une exécution en principe déconseillée.

Panneautage

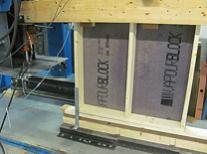

Le panneautage d'un mur d'une construction à ossature bois garantit en grande partie la rigidité de l'ensemble. Le choix du matériau comme la manière dont il est posé, sont ici d'une importance cruciale.

- Propriétés du matériau : l'épaisseur du panneautage comme le type - bois massif, triplex, OSB, aggloméré ou fibres-plâtre - ont un impact sur la résistance au contreventement d'un mur, avec, en guise de points importants, la rigidité et la ductilité. Cette dernière est la mesure dans laquelle le matériau peut se déformer sous l'influence d'une charge horizontale avant de céder. Ici, une grande ductilité est recommandée: tous les murs de contreventement peuvent ainsi être chargés complètement avant que la construction cède effectivement. Les matériaux cassants avec une faible ductilité ne sont pas nécessairement exclus, mais ils exigent des calculs plus complexes et plus de mesures complémentaires.

- Simple/double : un mur doté d'un panneautage des deux côtés réalisera de meilleures performances qu'un mur recouvert uniquement d'un côté. Si les panneaux et les assemblages sont pareils des deux côtés, l'EN 1995-1-1 stipule que la résistance totale dans le plan du mur peut être prise comme la somme des résistances dans le plan des côtés individuels. Sinon, on ne peut prendre en compte que 50 ou 75% de la résistance du côté le plus faible.

- Horizontal/vertical : en principe, il est conseillé de toujours poser les panneaux verticalement et sur toute la hauteur de l'étage. Les charges horizontales sont, en effet, transférées sur le panneautage via les clous de la lisse supérieure et ensuite sur la lisse inférieure via le panneautage et les clous. Il vaut donc mieux que le panneautage entre la lisse supérieure et inférieure soit continu. Etant donné que les dimensions maximales des panneaux sont souvent plus petites qu'une hauteur d'étage normale, cela n'est cependant pas toujours possible. Dans le cas de panneaux OSB, on opte par exemple régulièrement pour des panneaux étroits posés horizontalement et en appareil de briques sur les montants. Dans ce cas spécifique, il faut accorder une attention particulière à la manière dont les différents panneaux sont assemblés entre eux. Cela doit se faire de façon constructive.

- Assemblage à rainure et languette : lorsque le panneautage entre la lisse supérieure et inférieure n'est pas continu, il faut veiller à ce que les forces puissent être transférées du panneau supérieur au panneau inférieur. Il y a ici différentes options. L'utilisation d'un assemblage à rainure et languette en combinaison avec une colle de construction est la plus recommandée. Il ne faut par ailleurs pas sous-estimer l'importance du collage. Sans collage, les panneaux glisseront, en effet, l'un par rapport à l'autre et ce, à une charge horizontale nettement moins élevée que si les raccords à rainure et languette sont collés. Selon une étude, la résistance au contreventement d'un mur non collé n'équivaudrait qu'à 40 à 80% de celle d'un mur collé.

Assemblages

Comme nous l'avons déjà dit ci-dessus, la charge horizontale est transférée via les clous ou d'autres éléments d'assemblage de la lisse supérieure au panneautage et du panneautage à la lisse inférieure.

Les assemblages jouent autrement dit également un rôle très important dans la détermination de la résistance au contreventement d'un mur.

Le type d'élément d'assemblage, le diamètre, la distance intermédiaire et le niveau d'enfoncement ont notamment une influence très importante.

- Propriétés du matériau : la ductilité d'un mur de contreventement est non seulement déterminée par le panneautage, mais tout autant par la ductilité des assemblages entre le panneautage et les montants. Le sens de la force agissante joue également un rôle important.

- Distances intermédiaires : les distances par rapport au bord et la distance intermédiaire entre les clous dépendent du diamètre de ces éléments d'assemblage. Il faut toujours tenir compte pour cela des prescriptions de l'Eurocode 5. Celles-ci font une distinction entre le bois avec une densité caractéristique < 420 kg/m³ et le bois avec une densité caractéristique comprise entre 420 et 500 kg/m³.

- Profondeur : lors de l'utilisation de cloueuses pneumatiques, il faut accorder une attention particulière à la profondeur à laquelle les clous sont enfoncés. Une étude a, en effet, révélé que des clous enfoncés trop profondément avaient bel et bien un impact négatif sur la résistance au contreventement du mur, pouvant aller jusqu'à une réduction de la résistance de bien 25%. Il est dès lors vraiment essentiel de régler correctement les cloueuses pneumatiques. Un contrôle et une adaptation des réglages lors de la livraison de nouveaux panneaux ne sont pas un luxe superflu.