EMPECHEZ LA LEGIONELLE DE PROLIFERER

Plan de gestion obligatoire pour les tours de refroidissement

L'Arrêté flamand relatif à la légionelle de 2007 oblige tous ceux exploitant des tours de refroidissement à établir un plan de gestion de légionelle, à exécuter un prélèvement périodique et à tenir un registre. A la suite de l'épidémie de légionellose à Evergem au printemps de l'année 2019, il s'est avéré qu'encore trop d'entreprises ne respectaient pas cette obligation. Chacune - ainsi que les installateurs et techniciens frigoristes travaillant avec des tours de refroidissement - doit prendre ses responsabilités pour ôter à la légionelle toute chance de proliférer. La Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid procède, en outre, à des contrôles ciblés ...

LA LÉGIONELLE À LA LOUPE

La légionelle est une bactérie d'eau douce causant une pneumonie. La contamination a uniquement lieu via l'inhalation d'eau nébulisée (aérosol) dans laquelle la bactérie est présente. Trois facteurs favorisent la prolifération de légionelle:

- L'eau stagnante (entretien, panne, vacances, usage discontinu de l'installation) permet la prolifération de légionelle

- Une température de l'eau de 30-40 °C génère la prolifération la plus rapide, de 20 - 50 °C une prolifération normale, de >55 °C la disparition (plus l'eau est chaude, plus cela est rapide)

- Biofilm, organismes unicellulaires et autre pollution où la légionelle peut se nicher et se protège ainsi de l'effet désinfectant de biocides ou de températures accrues de l'eau. Les bactéries prolifèrent ici aussi

MALADIE DU LEGIONNAIRE

Avant de nous attarder sur la légionelle dans les tours de refroidissement, revenons brièvement à l'époque où le fléau est baptisé. Nous voilà en 1968, à Pontiac (Michigan). Des travailleurs du service 'santé publique' souffrent d'une fièvre aiguë avec des symptômes légers de la grippe. On parlerait plus tard de 'fièvre de Pontiac'. En 1977, une épidémie de graves pneumonies fait rage quelques Etats plus loin à Philadelphie (Pennsylvanie) parmi des vétérans séjournant lors d'une réunion de l'American Legion dans le même hôtel. Bilan final: 221 malades, 34 morts. Cette affection est désormais appelée maladie du légionnaire (legionnaire's disease). Elle est causée par un coupable découvert en 1976: la Legionella pneumophila. Cette bactérie n'a pas épargné nos contrées non plus. Au printemps 1999, une épidémie touche la Hollande septentrionale, due à un bain à bulles à un salon du bulbe. 32 personnes y ont laissé la vie. Et peut-être plus, car il a fallu un certain temps avant que la maladie soit reconnue. Cette première grosse épidémie de légionellose dans notre région n'a à l'époque pas donné lieu à des règles plus strictes en Belgique. Plus tard cette même année, une épidémie à Kapellen (province d'Anvers) a causé cinq décès. Les personnes en question s'étaient toutes rendues un peu avant à un salon du bain à bulles.

DECLARATION OBLIGATOIRE

L'épidémie à Kapellen a débouché en 2007 en Flandre sur l'arrêté relatif à la légionelle, avec des exigences plus strictes pour les installations d'eau dans des lieux publics comme les hôpitaux et les piscines. Une obligation de déclaration est, en outre, en vigueur pour la maladie en Flandre. Cela n'a toutefois pas empêché la bactérie de frapper à nouveau. En mai dernier, elle a touché Evergem et les environs, avec deux décès. Les traces ont mené à une tour de refroidissement d'un producteur local de papier et carton. A la suite du drame, 17 autres tours de refroidissement des environs ont été inspectées. Résultat: sept étaient contaminées …

DÉCLARATION OBLIGATOIRE DES TOURS DE REFROIDISSEMENT

Les tours de refroidissement sont souvent en cause à l'échelle mondiale lors d'épidémies de légionellose, la maladie du légionnaire. Pour être en mesure de repérer au plus vite la source d'une contamination, il est important de dresser la carte des tours. Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, les exploitants d'installations avec des tours de refroidissement sont obligés de les déclarer avant la mise en service.

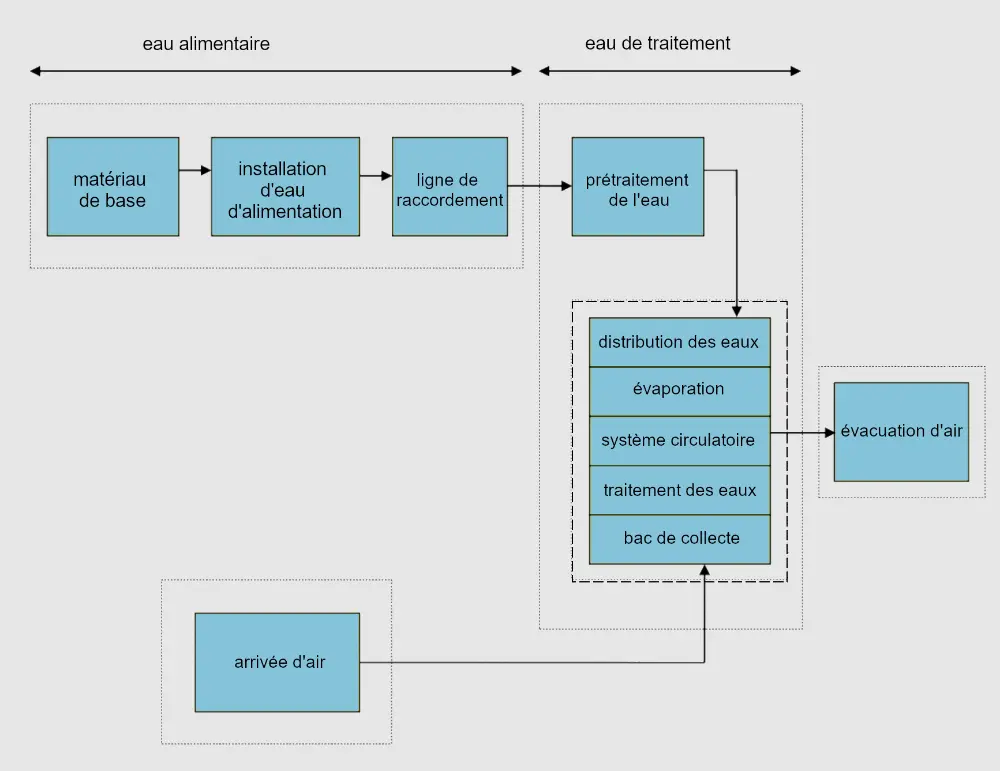

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT HUMIDE

Le fonctionnement d'une tour de refroidissement 'humide' est généralement le suivant. Une pompe pousse l'eau de refroidissement chaude amenée vers le dessus de la tour où des buses la nébulisent sur des corps d'échange afin d'obtenir une surface de contact maximale pour le transfert thermique avec l'air. Un ou plusieurs ventilateurs soufflent ou aspirent à travers les corps d'échange, ce qui génère un flux d'air ascendant. Ici, une fraction des gouttes d'eau est emportée avec. Des séparateurs de gouttes au-dessus des buses les retiennent toutefois en grande partie. L'eau refroidie tombe en dessous dans un bac collecteur, et repart ensuite vers le processus de production. L'évacuation de la chaleur a lieu en partie via le contact entre l'eau de refroidissement chauffée et l'air plus froid ('convection'). La majeure partie a toutefois lieu par l'évaporation de l'eau de refroidissement.

RISQUE SELON LE TYPE DE TOUR DE REFROIDISSEMENT

Le risque que la légionelle provenant d'une tour de refroidissement cause des contaminations, est lié aux conditions favorables éventuelles en rapport avec la prolifération et la propagation de cette bactérie - voir encadré 'La légionelle à la loupe'.

Tour de refroidissement humide

Le risque de contamination par la légionelle est - en principe - le plus élevé dans le cas des tours de refroidissement à recirculation ouvertes à corps d'échange (ou 'humides'), car le refroidissement repose purement sur l'évaporation de l'eau de refroidissement qui est ainsi libérée dans l'environnement sous la forme d'aérosol (éventuellement contaminé).

Mais une tour de refroidissement humide n'est pas l'autre. En entendant 'tour de refroidissement', la plupart pensent certainement directement aux colonnes colossales sur les sites de centrales nucléaires comme celle de Doel. Outre les centrales électriques, on trouve notamment aussi de telles tours industrielles plus grosses pour les raffineries de pétrole, les installations à gaz naturel, … Ces processus génèrent une production de chaleur énorme et l'eau de refroidissement doit donc transporter de nombreux joules de chaleur. Dans la tour de refroidissement d'une raffinerie de pétrole traitant chaque jour 40 kilotonnes de pétrole brut, par exemple, quelque 80.000 m³ d'eau de refroidissement peuvent circuler par heure. C'est justement en raison des énormes débits nécessaires pour le refroidissement que le risque que les populations de légionelle prennent des proportions menaçantes, est inconcevable.

Le risque de légionelle est plus important dans le cas de modèles plus petits de ce type de tour de refroidissement, notamment les systèmes avec des températures d'eau de refroidissement plus favorables - pour la bactérie - et où cette eau peut stagner. Les tours de refroidissement jouant un rôle dans le HVAC sont p.ex. courantes.

Le risque de prolifération de légionelle est généralement plus réduit dans les tours de refroidissement à recirculation ouvertes avec un échangeur thermique interne (avec refroidisseur de liquide ou condenseur à évaporation), vu que le réseau de conduites de tels systèmes est souvent nettement plus court.

Les tours de refroidissement à passage unique présentent un risque moins élevé de prolifération de légionelle en raison du temps de séjour limité de l'eau de refroidissement (amenée continue d'eau de refroidissement 'fraîche').

Tours de refroidissement hybrides

Systèmes hybrides où l'échangeur thermique est refroidi avec de l'air comme de l'eau. Les tours de refroidissement sèches hybrides fonctionnent en grande partie comme une tour de refroidissement sèche. En cas de charge frigorifique plus élevée, elles permettent de faire s'évaporer de l'eau dans l'air d'amenée ou de faire circuler de l'eau sur des corps d'échange et de l'y faire s'évaporer. Cela donne une plus grande capacité de refroidissement. Certains types peuvent assurer à la fois un refroidissement sec et humide. La version la plus simple est une tour de refroidissement avec un échangeur thermique interne avec une surface étendue pour l'évacuation de chaleur.

Les tours de refroidissement hybrides existent en différentes variantes:

La tour de refroidissement à nébulisation adiabatique hybride à passage unique refroidit l'air d'amenée au moyen d'humidification adiabatique avec la nébulisation d'eau de conduite prétraitée. Ici, il n'y a pas de recirculation. L'eau non évaporée part directement dans les égouts. Aux Pays-Bas, cette variante tombe sous la définition de tour de refroidissement 'humide' selon l'Activiteitenbesluit et une analyse des risques et un plan de gestion doivent être établis. Cela porte sur l'eau d'appoint, la pollution externe de l'échangeur thermique, le risque de diffusion d'aérosols dans l'environnement et l'exécution sûre de travaux d'entretien par le personnel de maintenance. Lors de l'analyse, une attention particulière est accordée à l'effet de film. Il ne doit pas y avoir de formation de gouttes dans l'air d'évacuation au régime maximal du ventilateur. Si tel est le cas, il faut chercher la cause (p.ex. une activité de pompage réglée trop haut). L'entreprise doit aussi suivre scrupuleusement les instructions de maintenance du fabricant. Cela implique: un contrôle régulier du fonctionnement du prétraitement de l'eau, un contrôle de la pollution, des dépôts et de la formation de biofilm dans le réservoir d'eau et l'échangeur thermique, et un nettoyage fréquent de ces deux derniers composants. Lors du nettoyage, le personnel doit porter une protection pour les voies respiratoires.

Une deuxième variante est une tour de refroidissement hybride à recirculation. Il s'agit d'une variante sèche avec l'option de faire circuler de l'eau de conduite prétraitée sur le corps d'échange et de la faire recirculer. Ici, l'eau de conduite n'est pas pulvérisée, mais coule comme un film d'eau sur les lamelles du corps d'échange. Vu que cette deuxième variante est supposée ne pas envoyer de grosses quantités d'aérosols dans l'air (à prouver pour chaque fabricant via le rapport d'un bureau d'études scientifique indépendant), il ne faut en principe pas établir, ni exécuter d'analyse des risques et de plan de gestion.

Vu que la formation de biofilm et la légionelle ne peuvent pas être exclues et que la légionelle peut être dégagée lors de travaux d'entretien, on conseille toutefois d'établir une analyse des risques (raccourcie) avec un plan de gestion, notamment afin de réduire les risques pour le personnel de maintenance.

Une troisième variante est la tour de refroidissement à film adiabatique hybride à passage unique. Ici, le refroidissement de l'eau de conduite ne se fait pas par nébulisation, mais via un film d'eau sur un corps d'échange à base de cellulose. L'eau n'entre pas en contact avec le corps d'échange et ne circule pas. Dans le cas de ce type, le prétraitement de l'eau de conduite n'est pas nécessaire. Vu que ce type émet aussi relativement peu d'aérosols (également à démontrer via le rapport d'un bureau d'études scientifique indépendant), cette tour de refroidissement ne tombe pas non plus sous la réglementation imposant d'établir et d'exécuter une analyse des risques et un plan de gestion. Si le personnel de maintenance suit les directives du fabricant pendant le nettoyage (pas de nettoyeurs haute pression, d'autres appareils à nébulisation ou d'air comprimé), il n'y aura pas de formation d'aérosols, ni de risque de contamination par la légionelle.

Tours de refroidissement sèches

Les tours de refroidissement refroidies par air avec un échangeur thermique interne (ou 'sèches') sont en principe exemptes de légionelle, car le refroidissement a purement lieu au moyen de convection.

LEGISLATION

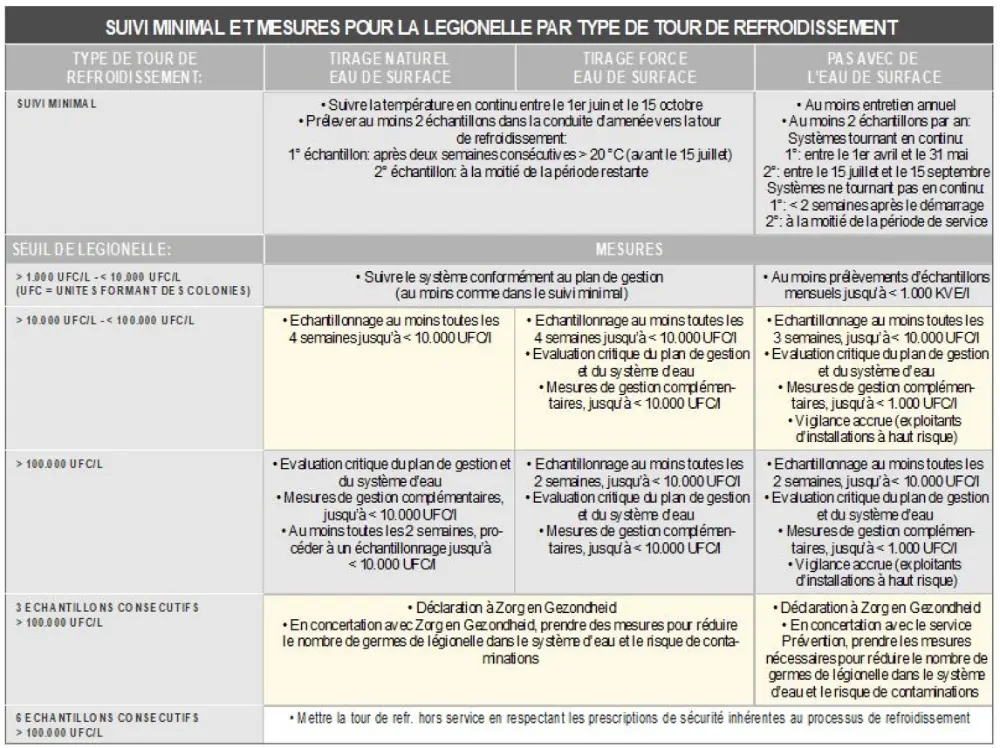

La législation la plus actuelle est l'Arrêté flamand relatif à la légionelle du 4 mai 2007. Il reprend des mesures par type de tour de refroidissement (tirage naturel ou forcé, eau de surface ou non) - voir tableau. Pour chaque tour pour laquelle un permis de bâtir a été octroyé après le 4 mai 2008, un plan de gestion et une analyse des risques doivent être établis et exécutés. Une attestation de conformité est également nécessaire, confirmant que l'installation a été conçue et construite conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD). Ces techniques visent la création de conditions évitant ou limitant la prolifération de légionelle, p.ex. en chauffant brièvement l'eau de refroidissement ou en garantissant un bon débit - ce qui limite aussi directement la formation de biofilm. Dans des lieux accessibles au public, les nouveaux systèmes d'eau doivent être construits et exploités selon les MTD. Pour les installations sanitaires, un manuel MTD flamand a donc été élaboré, et il y a aussi une liste de FAQ. Il n'existe pas encore de manuel spécifique pour les tours de refroidissement. L'Agentschap Zorg en Gezondheid utilise toutefois le manuel comme document de référence pour l'exercice de sa fonction de contrôle du respect de l'Arrêté sur la légionelle.

PLAN DE GESTION

Le plan de gestion est un document pratique en quatre parties, rédigé sur mesure pour la propre installation. Les informations doivent être retrouvées facilement. Les risques doivent être décrits clairement et les mesures de gestion doivent être claires, avec indication de l'exécutant et du responsable final.

DONNEES D'IDENTIFICATION ET DE CONTACT

La première partie, descriptive, du plan de gestion reprend les données d'identification et de contact de toutes les personnes impliquées, les plans de l'installation, le type et le nombre de tours de refroidissement.

ANALYSE DES RISQUES

Une deuxième partie concerne l'analyse des risques. Il ne suffit pas de considérer la tour de refroidissement seule. Elle fait, en effet, partie d'un circuit et là aussi, il y a du moins en théorie de nombreux risques de légionelle. Le système entier dont la tour de refroidissement fait partie, doit être décrit, du point de livraison à la tour de refroidissement. Une bonne analyse des risques part des questions nécessaires à tous les endroits du circuit (voir schéma): eau d'amenée, eau de processus, amenée d'air, évacuation d'air, avec toutes les subdivisions (voir schéma).

Eau d'amenée

Du côté amenée, la nature de l'eau amenée joue un rôle. A base de quel type d'eau la tour refroidit-elle? Eau de surface, eau de conduite, eau de puits, eau de pluie, eaux usées, … Chaque type implique un certain degré de 'charge biologique'. Le taux d'acidité (pH) joue aussi un rôle. Si l'eau entrante a p.ex. un pH élevé (basique) et que l'entreprise désinfecte avec du chlore, cela est peut-être bon pour toute l'entreprise, mais pas pour cette eau entrante. Le chlore n'est efficace qu'avec un pH faible (acide). Il perd donc son effet désinfectant dans l'eau basique et n'a que peu, voire pas de prise sur les micro-organismes comme la légionelle. Selon les processus, la température de l'eau de refroidissement fluctue entre certaines valeurs. Si la température de l'eau entrante est de 30 °C et celle de l'eau revenante de 40 °C, vous savez que la légionelle se sentira bien partout entre l'eau entrante et l'eau sortante, vu qu'elle prospère le mieux entre 35 et 40 °C. En cas de stockage intermédiaire éventuel de l'eau d'amenée sur le chemin vers la tour de refroidissement, l'eau ne peut pas stagner de façon prolongée.

Eau de processus

Au niveau de l'entrée de l'usine, un certain prétraitement (filtrage, adoucissement, déferrisation, biocides, …) de l'eau d'amenée contribue à réduire le risque de légionelle dans la tour de refroidissement. Les risques (température, temps de séjour, entretien, corrosion, …) de ce prétraitement doivent toutefois être analysés. Les dérivations vers l'installation de prétraitement de l'eau et la tour de refroidissement (conduites mortes, longueur et diamètre des conduites de raccord - plus elles sont longues et étroites, plus le risque est élevé) doivent aussi recevoir une attention suffisante. Sur le chemin de et vers la tour de refroidissement, il faut regarder où de l'eau peut stagner dans les conduites, p.ex. à la suite d'erreurs de conception. De tels endroits sont sensibles à la pollution, à la formation de biofilm, à la corrosion, … Cela soulève par ailleurs encore une autre question: en quel matériau les conduites sont-elles? Au niveau de l'échangeur thermique interne et des corps d'échange, une évaporation se produit. Vu que la légionelle ne représente un danger réel pour l'homme que si elle est transportée par l'air, la répartition et l'évaporation de l'eau de processus méritent une attention particulière. Les corps d'échange doivent être exempts de fissures, de pièces usées, ... Dans le bac collecteur aussi, les facteurs de risque cités plus haut jouent un rôle: stagnation, température de l'eau, pollution, formation de biofilm. Il faut un vidage régulier de l'eau de refroidissement dans ce bac, ainsi qu'une désinfection, un nettoyage, ...

Amenée d'air

En ce qui concerne le flux d'air évacuant la chaleur vers l'atmosphère: où se trouve le point d'aspiration? Est-ce qu'il y a un risque que le(s) ventilateur(s) aspire(nt) de l'aérosol (potentiellement contaminé)? Les feuilles, le sable ou autre saleté éventuellement transportés par le vent peuvent entraîner la formation d'un bouillon de culture favorisant la prolifération de légionelle. D'où l'influence importante de l'environnement immédiat, p.ex. une forêt, … Les filtres à air doivent donc être entretenus assez fréquemment. Il peut y avoir une irrégularité dans l'amenée d'air, p.ex. en raison du travail avec des louvres d'aspiration d'air, déflecteurs, ... ou d'une surface d'entrée trop petite, ...

Evacuation d'air

A la fin du processus, le système de tour de refroidissement envoie inévitablement un petit pourcentage de l'aérosol formé dans l'atmosphère. Des capteurs de gouttes dans le haut de la tour de refroidissement peuvent éviter cela en grande partie, mais pas complètement. La tour de refroidissement d'une entreprise pétrochimique dans le Pas-de-Calais a ainsi envoyé des bactéries de type Legionella jusqu'à 6 km dans l'air, provoquant peu après une épidémie et 21 décès. C'est pourquoi l'environnement doit aussi être pris en compte pour ce qui est de l'évacuation de l'air, et notamment les catégories de population à risques comme les hôpitaux, les maisons de repos, … Les capteurs de gouttes mêmes doivent évidemment aussi rester exempts de dommages, de biofilm et autre saleté.

AIDE POUR ÉTABLIR LE PLAN DE GESTION

Les firmes travaillant avec une ou plusieurs tours de refroidissement pour lesquelles un permis de bâtir a été octroyé après le 4 mai 2008, doivent établir un plan de gestion et exécuter une analyse des risques.

Il ne faut en principe pas de qualification spécifique pour établir ce plan de gestion. Une attestation de conformité est, en revanche, nécessaire, prouvant que l'installation a été conçue et construite conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD).

La brochure 'Legionellabeheersplan voor koeltorens' sur le site de l'Agentschap Zorg en Gezondheid aide ces entreprises à établir un plan de gestion et une analyse des risques.

MESURES

Le troisième volet du plan de gestion englobe les mesures qu'une entreprise doit prendre pour limiter autant que possible le risque de contamination par la légionelle. Il s'agit tout d'abord de mesures structurelles, réduisant le risque de prolifération de légionelle. Le tableau reprend les mesures de contrôle (prélèvements d'échantillons). Une autre partie du plan de gestion relatif à la légionelle comprend la description et l'exécution de mesures préventives pour être en mesure de réduire le risque de formation et de diffusion de légionelle: biocides, contrôle du taux de germes, mesure de conductibilité (EC - conduction électrique), antimousse, régulateur de pH, anticalcaire, anticorrosion, entretien, nettoyage et désinfection préventive de la tour de refroidissement, …Il faut, enfin, également une description des mesures correctives, des procédures en cas de dépassement éventuel des seuils fixés, conformément à l'Arrêté relatif à la légionelle du 9 février 2007.

REGISTRE

L'élément final du plan de gestion est un registre, prouvant l'exécution des mesures et englobant, outre l'administration de la gestion, les actions et les résultats des contrôles et des analyses d'échantillons. Le registre doit sans aucun doute être gardé au moins cinq ans.