Pourquoi la géothermie est-elle la source d'énergie la plus rentable?

Différentes manières d'exploiter la chaleur géothermique

La Belgique utilise encore trop peu l'énergie géothermique par rapport aux pays voisins. Nous sommes notamment à la traîne en matière de géothermie profonde. Une occasion manquée en pleine crise énergétique, sachant que cette source d'énergie peut être exploitée localement et fournir une énergie durable stable (indépendante des conditions météorologiques)? Dans cet article, nous approfondissons la question afin d'exposer le potentiel de la géothermie et de vous guider à travers les nombreuses variantes courantes.

Qu'est-ce que l'énergie géothermique?

Dans le cadre du fonctionnement d'une pompe à chaleur, l'énergie géothermique a parfaitement sa place aux côtés de l'air et de l'eau en tant que source ou vecteur d'énergie thermique. Selon les règles du cycle thermodynamique, la pompe à chaleur extrait cette énergie d'une source à basse température et la renvoie à un système de distribution de chaleur à une température plus élevée. C'est le principe de fonctionnement de toutes les pompes à chaleur. Dans cette optique, le terme 'géothermique' désigne l'exploitation de la chaleur du sol pour alimenter une pompe à chaleur.

Mais si les températures sont suffisamment élevées, cette chaleur peut également être utilisée directement via un échangeur de chaleur et sans utiliser de pompe à chaleur, par exemple pour chauffer une zone résidentielle ou des bureaux. A très haute température - plus de 100 °C -, la chaleur des processus industriels entre en jeu, et même la production d'électricité. Compte tenu de ce qui précède, l'énergie géothermique englobe toutes les applications qui utilisent la chaleur du sol.

Le rendement de l'énergie géothermique est supérieur à celui des autres sources d'énergie renouvelables, que l'utilisation soit directe ou indirecte

Pourquoi la géothermie est si intéressante

Qu'il s'agisse d'une utilisation directe ou indirecte de la chaleur géothermique, le rendement de l'énergie géothermique est de toute façon supérieur à celui d'autres sources d'énergie renouvelables.

Le SCOP d'une pompe à chaleur géothermique, par exemple, si l'on se concentre sur les applications privées et l'utilisation indirecte, oscille en moyenne entre 5,5 et 6. En comparaison, une pompe à chaleur air-eau atteint un chiffre de 4,4 à 5,1. Bien entendu, il s'agit d'une estimation et, selon les circonstances spécifiques, les valeurs des deux systèmes peuvent également être inférieures.

Mais vous remarquez la différence. Par rapport à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne, la géothermie marque des points car la terre met sa chaleur à notre disposition toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques ou l'heure de la journée, et en quantité égale.

Une fois installés, ces systèmes ne prennent pratiquement pas de place. Il n'y a pas non plus de nuisance sonore. En ce qui concerne plus particulièrement les grandes installations, il convient de noter que la chaleur géothermique est une source d'énergie renouvelable locale qui, si l'on fait abstraction de la législation, peut être exploitée presque partout sans émissions importantes de CO2 ou autres substances nocives.

L'énergie géothermique est une source d'énergie renouvelable locale qui peut être exploitée presque partout sans émissions importantes de CO2 ou autres substances nocives

La géothermie est donc bonne pour l'environnement. Et en termes de sécurité d'approvisionnement et de diversification de notre approvisionnement énergétique, elle représenterait un sérieux pas en avant. Les chiffres de production le confirment: un facteur de capacité de 80% et plus indique une grande fiabilité opérationnelle.

Par conséquent, on ne peut que conclure que la géothermie est un candidat plus qu'approprié pour répondre à notre demande fondamentale d'électricité et de chaleur.

Dans quelle mesure notre sous-sol est-il adapté?

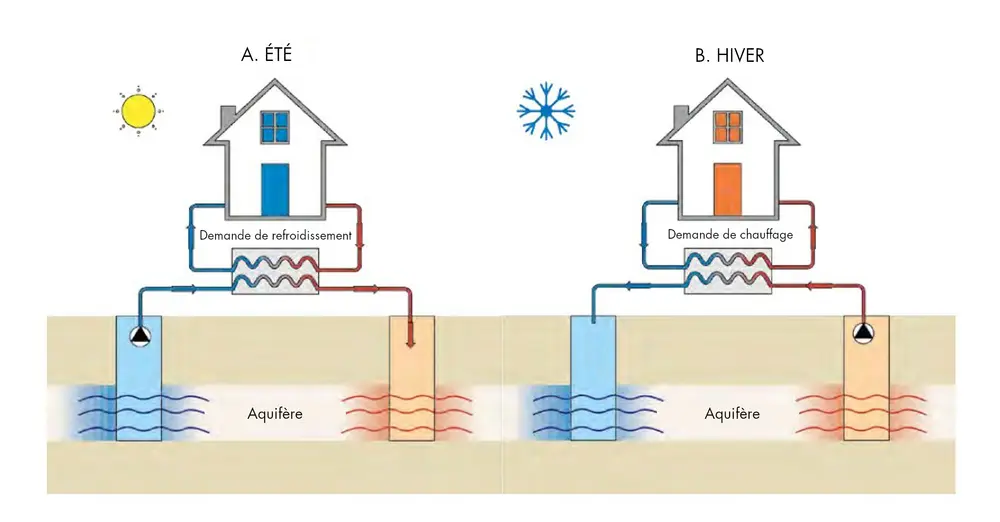

Si nous avons affirmé il y a un instant que la géothermie peut être utilisée partout, cette affirmation n'est vraie que pour les systèmes fermés. Mais nous en reparlerons plus tard. Un système ouvert part d'une nappe aquifère. L'idée est de pomper l'eau chaude de ce réservoir, puis de la faire passer dans un échangeur de chaleur, avant de la réinjecter dans la même nappe aquifère via un second forage (doublet).

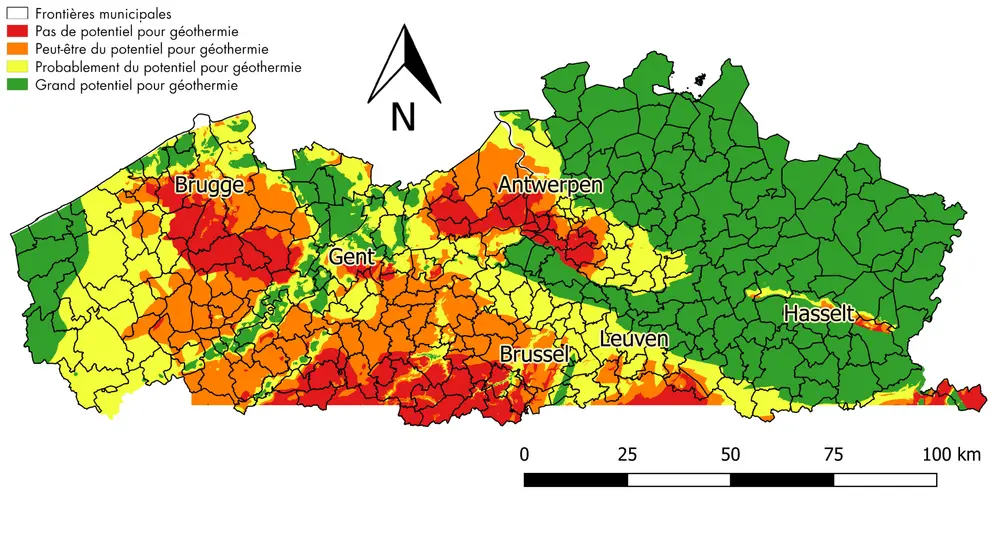

Dans la géothermie profonde traditionnelle, ce processus se déroule sans l'intervention d'une pompe à chaleur. En Flandre, il faut aller à une profondeur d'au moins 1.000 mètres pour cela, car même avec les systèmes basse température actuels, il faut au moins une température de base de 40 à 45 °C pour que l'eau soit immédiatement utilisable pour le chauffage.

Une deuxième condition pour l'énergie géothermique traditionnelle concerne les couches du sol. Plus précisément, les bonnes propriétés d'écoulement jouent un rôle décisif. Les roches sédimentaires telles que le calcaire ou le grès répondent à cette demande. Mais où trouver en Belgique cette couche de terre en combinaison avec la profondeur de température souhaitée?

Il s'avère que ce n'est que dans le bassin houiller de Noorderkempen, dans le nord-est du Limbourg et dans le Hainaut. Cela porte le potentiel total de la géothermie traditionnelle à un équivalent estimé de 3 milliards de barils de pétrole.

Efficacité de l'énergie géothermique traditionnelle

Vous avez besoin de la production de chaleur ou de la capacité thermique, exprimée en chaleur utile délivrée (Wth), pour calculer le coefficient de performance (COP). La formule suivante vous donnera la puissance thermique:

Wth= q ⋅ p ⋅ cv ⋅ ΔT

Wth: capacité thermique (Watts ou J⋅s-1)

q: débit (m³⋅s-1)

ρ: densité de l'eau (kg/m³)

cv: capacité thermique de l'eau (J.kg-1.°C-1)

ΔT: T(production) - T(injection) en °C

L'efficacité ou la durabilité de l'application est déterminée par le rapport entre l'énergie d'entrée (puissance de pompage) et la puissance thermique produite:

COP = chaleur utile délivrée (MWth) / électricité nécessaire (MWe)

Avec la technologie de l'époque, un groupe de travail est arrivé en 2011 à une valeur cible de COP moyen annuel de 25 à 30, en supposant une fourniture directe de chaleur aux habitations (chauffage par le sol, température de départ de 70°C et température de retour de 30°C).

Systèmes collectifs et individuels

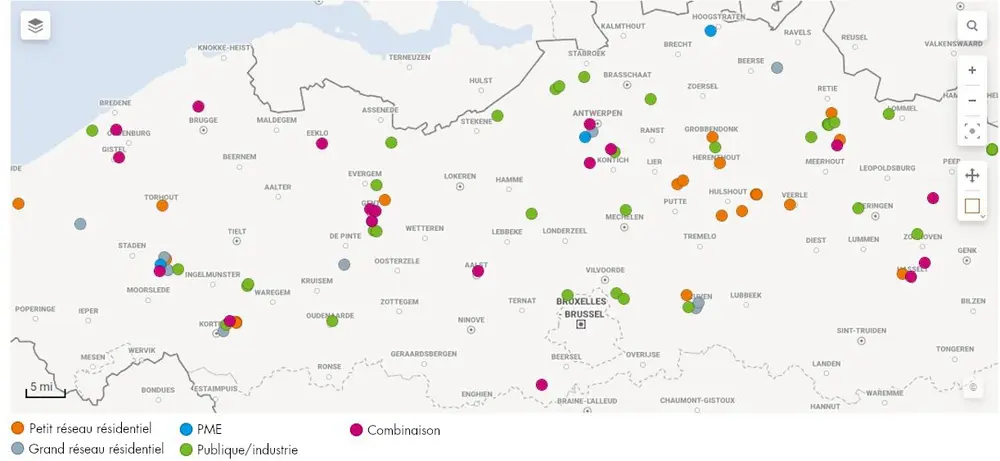

Dans l'introduction, nous avons déjà fait allusion aux différentes applications de l'énergie géothermique et aux moyens d'exploiter la chaleur géothermique. En effet, la chaleur extraite peut chauffer des maisons individuelles, mais elle peut tout aussi bien être utilisée collectivement.

Principales différences

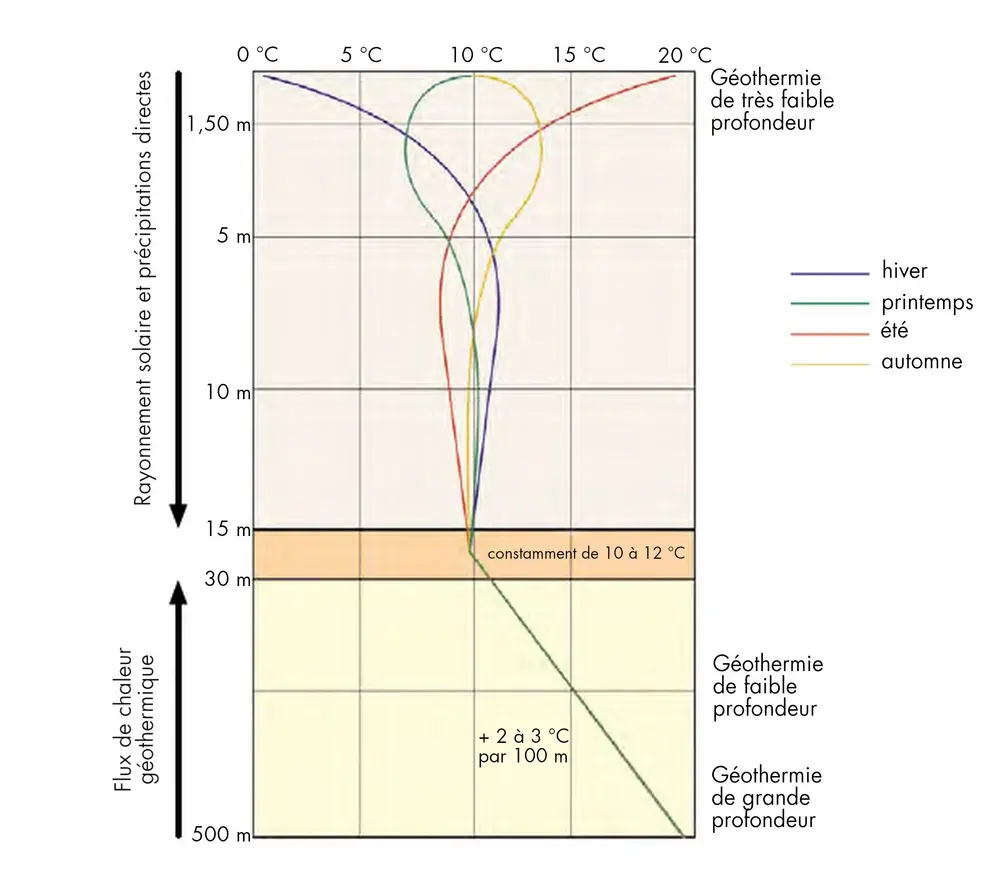

Nous examinerons cette première possibilité plus en détail dans un instant. Pour l'instant, il suffit de dire qu'avec ce type d'application, nous avons affaire à un forage peu profond, jusqu'à environ 150 mètres. Cela permet d'obtenir une température d'alimentation d'environ 12 °C. Une pompe à chaleur permet d'augmenter encore cette température.

Il en va tout autrement pour les installations collectives de plus grande envergure faisant appel à la géothermie profonde. Là, on parle généralement de profondeurs de forage de 1.000 à 2.500 mètres. La température de production de l'eau à ces profondeurs sera comprise entre 40 et 100 °C, selon le lieu. Cela produit des rendements de l'ordre du MW, ce qui est évidemment beaucoup trop élevé pour chauffer une maison individuelle. La distribution de cette chaleur se fait donc via des réseaux de chaleur. De cette façon, les complexes résidentiels et les bureaux sont alimentés en chauffage.

Quelques exemples de géothermie profonde

Par rapport à la France et à l'Allemagne, nous voyons encore peu d'exemples de géothermie profonde. D'une part, c'est dû à l'absence de réseaux de chaleur; d'autre part, nous n'avons pas la tradition du chauffage collectif.

En tout cas, les nombreux cas de nos pays voisins prouvent que de tels projets sont viables. Pour rendre le tableau financier un peu plus facile à compléter, nous avons constaté ces dernières années, également dans ce segment, une évolution vers des forages moins profonds (jusqu'à 1.500 m) en combinaison avec des pompes à chaleur de grande capacité.

D'ailleurs, le même phénomène se produit dans les applications industrielles, bien que nous soyons encore à une profondeur de 3.000 mètres (au lieu de 3.500-4.000).

Systèmes fermés ou ouverts

Systèmes ouverts

Nous avons expliqué précédemment le principe de fonctionnement des systèmes ouverts sous la forme de la géothermie profonde traditionnelle à usage collectif. Mais les applications individuelles peuvent également s'appuyer sur ce principe, bien que combiné à une pompe à chaleur. Pour de tels projets, généralement à petite échelle, on fore généralement entre 20 et 100 m de profondeur, en fonction de la géologie locale. A cette profondeur, l'eau souterraine à extraire a une température de 10 à 12 °C. C'est donc également votre température de départ. Elles reste très stable tout au long de l'année.

Systèmes fermés

Dans le segment des logements individuels, les systèmes fermés sont également courants, plus encore que les systèmes ouverts (en raison de la 'qualité' des couches de sol). Cette variante de l'énergie géothermique extrait l'énergie thermique du sol d'une manière très différente, à savoir par conduction thermique.

Les systèmes fermés utilisent un échangeur de chaleur souterrain constitué d'un système de tuyaux. Un fluide, généralement un mélange d'eau et d'antigel, circule dans ce système. Ce liquide passe sur l'évaporateur de la pompe à chaleur. Le fait de travailler avec un seul forage donne un grand contrôle sur ce qui se passe.

D'autre part, il faut tenir compte d'un refroidissement du puits pendant la saison de chauffage. On doit donc calculer cette baisse bien à l'avance en fonction de la demande de chaleur, afin de pouvoir adapter le dimensionnement de l'échangeur de chaleur souterrain en conséquence. Si nécessaire, on peut envisager un forage légèrement plus profond ou la création de boucles supplémentaires.

Systèmes fermés verticaux et horizontaux

Enfin, dans les systèmes fermés, il faut faire la distinction entre un échangeur de chaleur souterrain vertical et horizontal.

Échangeur de chaleur souterrain vertical

Dans ces systèmes, les sondes sont placées verticalement dans le sol à une profondeur comprise entre 25 et 150 mètres, ce qui garantit que la température moyenne du sol à proximité immédiate de la sonde atteint les 10 à 12 °C mentionnés ci-dessus au début de la saison de chauffage. Vers la fin, cette température tombe au-dessus du point de gel, pour revenir à son niveau initial au début du cycle suivant. Cette évolution de la température est prévisible et donc facile à modéliser.

Les différents forages de la sonde, généralement distants d'environ 5 à 10 mètres, sont connectés et reliés à l'échangeur de chaleur primaire (évaporateur) de la pompe à chaleur. La circulation du milieu de transport d'énergie (le fluide antigel) est assurée par une pompe de circulation classique.

Échangeurs de chaleur horizontaux

Il s'agit ici d'un système à boucle horizontale. Ce réseau de tuyaux est situé juste sous la ligne de gel et idéalement aussi en dessous du niveau de la nappe phréatique. Dans la pratique, cela se résume généralement à une profondeur d'environ 1 mètre. Le dimensionnement de ces systèmes est principalement basé sur la conductivité thermique du sol.

De tous les systèmes géothermiques, les échangeurs de chaleur horizontaux semblent être les systèmes les plus basés sur l'air, car leur fonctionnement et donc leur rentabilité sont affectés par les conditions météorologiques, même si le rendement est toujours légèrement supérieur. Par rapport à leur homologue vertical, les systèmes horizontaux nécessitent beaucoup plus d'espace.

En fonction de la composition du sol et de la puissance du compresseur de la pompe à chaleur, il faut compter pour une maison moyenne une surface au sol de 200 à 500 m².

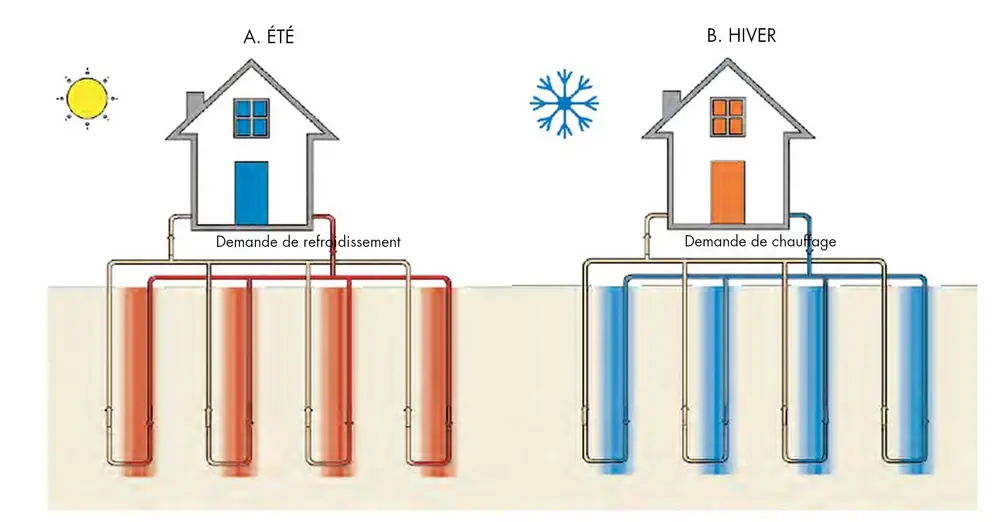

Le refroidissement est également possible

Point important: les systèmes fermés sont capables de refroidissement passif. 'Passif' car seule la pompe de circulation est active, la pompe à chaleur elle-même ne l'est pas. Cela signifie qu'elles peuvent extraire la chaleur non seulement du sol, mais aussi du chauffage par le sol ou des ventilo-convecteurs. Cette chaleur extraite est détournée vers les trous de forage du sol et y est stockée. Au début de la saison de chauffage, cela permet d'obtenir un surplus de chaleur, un double avantage. Les systèmes ouverts peuvent aussi refroidir. En effet, la température de l'eau injectée est inférieure à celle de l'eau pompée. En été, le système inversera donc le cycle, ce qui entraînera un refroidissement.

Quel est le rôle de l'installateur?

Des calculs complexes, des opérations de forage jusqu'à plus d'un kilomètre de profondeur... on peut se demander si l'installateur sanitaire a un rôle à jouer dans cette histoire. Absolument, à condition que vous soyez prêt à vous former et à vous familiariser avec les nouvelles technologies! Si vous voulez le faire, vous avez deux possibilités: soit vous optez pour des installations collectives, soit vous optez pour des maisons individuelles, privées.

Construire des réseaux de chaleur pour les systèmes collectifs

En particulier pour les grandes entreprises d'installation, ces premiers projets représentent une opportunité. Les hautes capacités extraites du sol par des forages profonds doivent arriver à destination via des réseaux de chaleur. La Flandre a du retard à rattraper dans ce domaine. En d'autres termes, un grand nombre de ces réseaux de chaleur n'ont pas encore été construits.

Dans les habitations proprement dites, il faut installer une sous-station entre le réseau de chaleur et l'installation intérieure afin de transférer la chaleur du réseau de chaleur au bâtiment

Et dans les habitations proprement dites, il faut installer à la place d'une chaudière une sous-station entre le réseau de chaleur et l'installation intérieure (par exemple le chauffage par le sol ou les radiateurs) afin de transférer la chaleur du réseau de chaleur vers le bâtiment. Cette sous-station contient également un compteur de consommation à des fins de facturation. L'installation de la sous-station et de la tuyauterie sont deux exemples de tâches possibles pour un installateur.

Installation de pompes à chaleur dans des maisons individuelles

Même dans le cas de maisons individuelles, un installateur qui a étudié ce type de système ne manquera pas de travail. Tout d'abord, les boucles géothermiques doivent être connectées à l'évaporateur de la pompe à chaleur. En outre, il y a l'installation de la pompe à chaleur elle-même.

Ensuite, du côté du condenseur, vous devez encore établir le raccordement au système de chauffage à basse température et au réservoir tampon d'eau chaude sanitaire. Si vous voulez vraiment vous démarquer, vous pouvez même donner des conseils pour le dimensionnement de la pompe à chaleur. N'oubliez pas d'inclure l'enveloppe d'isolation. Il est donc préférable de travailler en collaboration avec un bureau d'études ou un architecte.

Merci à VITO.

VITO est un organisme de recherche indépendant flamand dans le domaine des cleantech et du développement durable.